1998年4月よりスタートした「証券総合サービス」のサポートを目的にコールセンターを設立。その現状をレポートする。

お客様とのより良い関係づくりのために

金融システムの大改革に取り組んでいる金融業界では、銀行、生・損保などのボーダレス化が進んでいる。証券会社においても、投資信託の通信販売が可能になったり、資金運用をしながら銀行の普通預金並みの手軽さで口座を利用できる証券総合口座が登場するなど、販売方法や取扱商品が多様化している。このような中で、以前にも増して生活者の意識が資産管理に向けられるようになり、長引く景気低迷、低金利の不安と相まって、投資ニーズが高まっている。

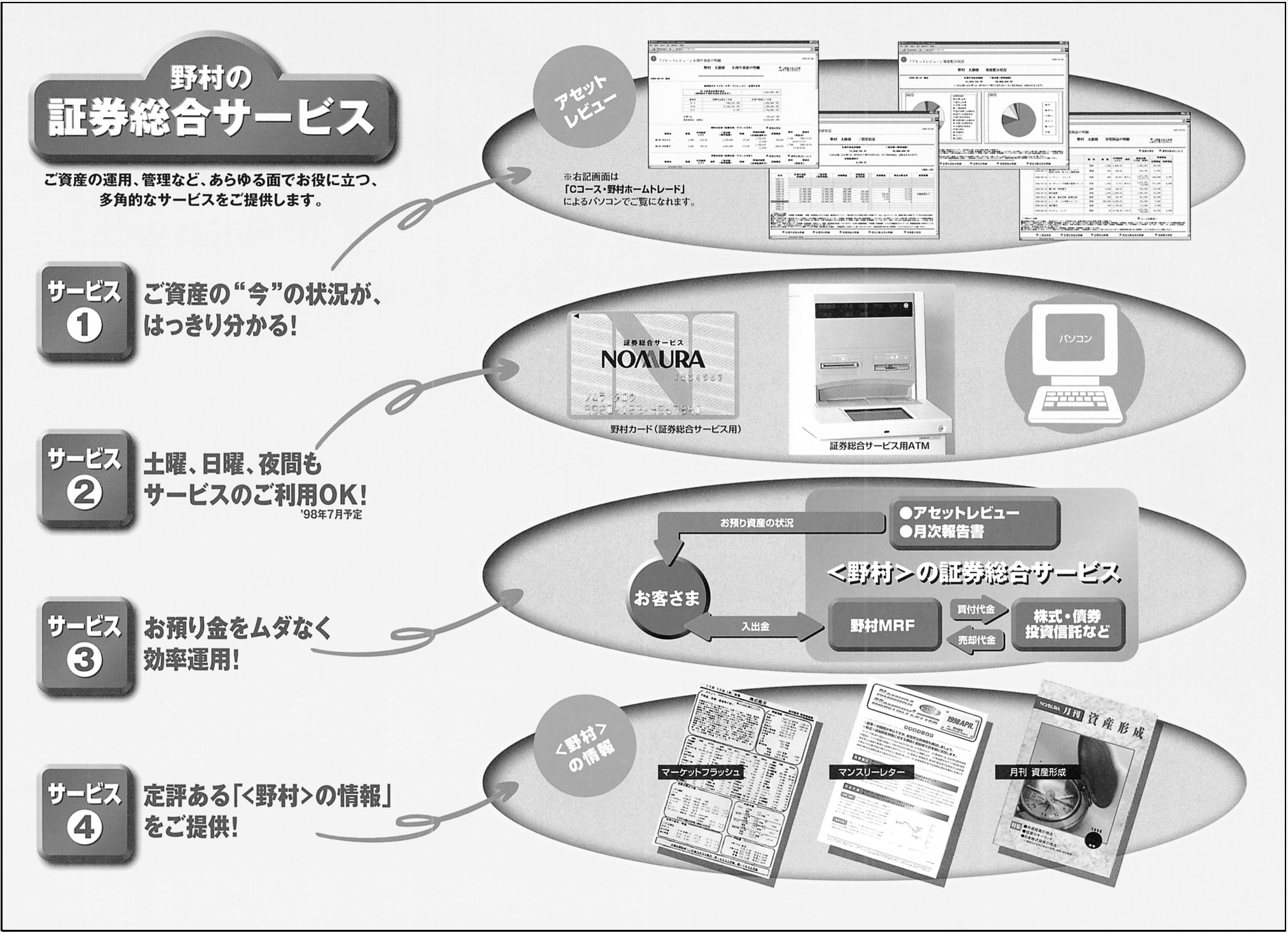

野村證券(株)では、そんな生活者への資産管理ツールの提供を目的に、1998年4月6日より「証券総合サービス」をスタートした。

「証券総合サービス」とは、口座を開設すると、預り金で野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)を自動的に買い付けて資金運用ができ、証券総合サービス用ATMで現金の入出金ができるという、従来の証券口座に現金の入出金機能が加わったサービス。A、B、Cの3つのコースがあり、基本サービスであるAコースは、①証券の売却代金や新たに入金したお金で野村MRFを自動的に買い付ける(自動スイープ)、②平日の午前8時から午後9時までと土・日・祝日の午前9時から午後6時までATMを利用できる、③資産の状況がわかる月次報告書の発行、④東京株式市場などの概況を簡潔にまとめた「マーケットフラッシュ」をフリーダイヤルFAXで取り出すことができる。Bコースは、基本サービスに加えて、資産の状況(投資状況、証券の明細、取引明細、実現損益の明細、利金分配金などの明細)を総合的に知ることができる「アセットレビュー」を年4回発行するほか、証券投資に役立つ投資情報を提供する「マンスリーレター」、証券総合サービス専用の月刊誌「月刊資産形成」を提供。Cコースは、A・Bコースのサービスに加え、パソコンを介して同社とネットワークを結び、オンラインで「マーケットフラッシュ」「野村週報」「アセットレビュー」「マンスリーレター」「月刊資産形成」を閲覧できるほか、上場株式、店頭登録株式、株式ミニ投資、株式型投資信託などの取り引きができるというもの。

他社が提供している同様のサービスは「証券総合口座」と呼ばれているが、同社ではあえて“サービス”という言葉を名称に採り入れた。これは同社が「証券総合サービス」を通じて、銀行口座のように手軽に利用できることや、思い立った時に入金ができるといった投資の機会を逃さない利便性はもちろん、資産管理に必要なサービスを多角的に提供していくことで資産管理の一助となることを願っているため。「証券総合サービス」という名称には、お客様とのつながりを深めていきたいという同社の思いが込められているのだ。

各営業店の営業時間外にコールセンターが活躍

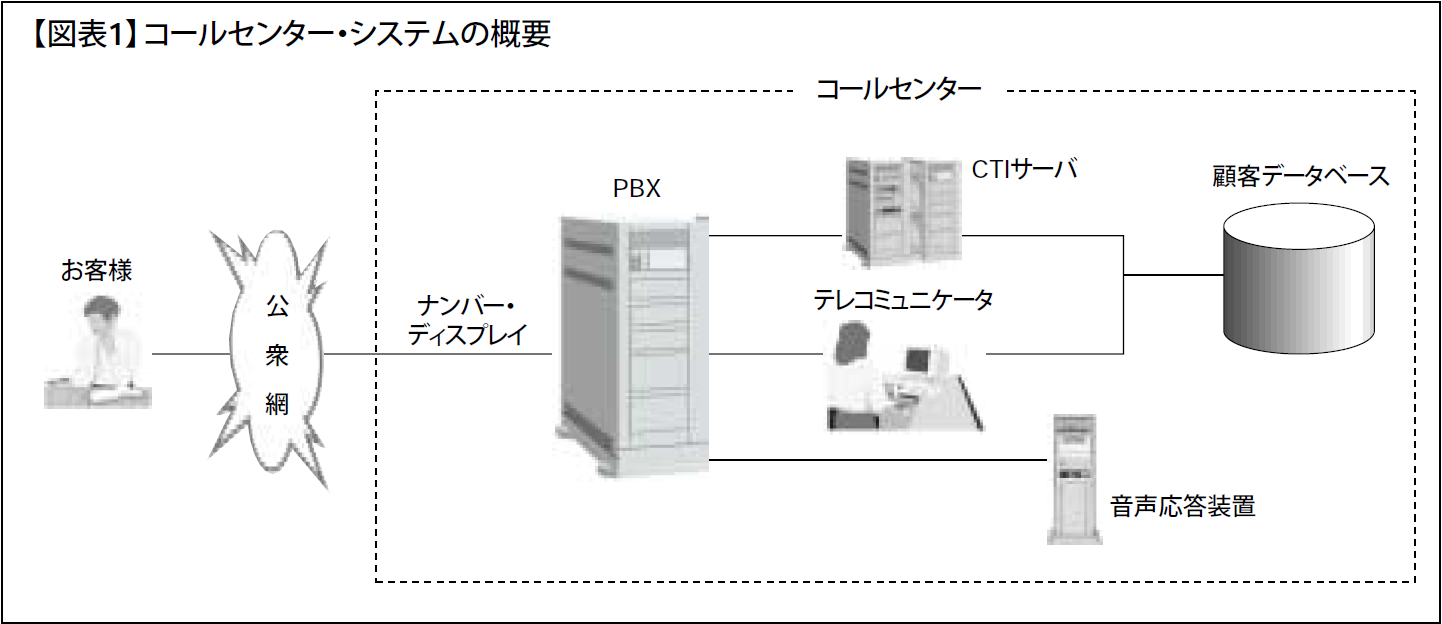

1998年2月末、同社では「証券総合サービス」のサポートを目的に新たにコールセンターを開設した。コールセンターと営業店は役割を明確に分担している。コールセンターでは主に「証券総合サービス」の内容に関する問い合わせ、および資料請求の受け付けを行い、コンサルティングを必要とする投資相談への対応、受注業務については営業店が行っている。

同社では、受付電話番号にNTTのフリーダイヤルを導入しており、「証券総合サービス」の内容に関する問い合わせ、および資料請求と、すでに口座を開設しているお客様が利用できるFAX情報サービス「マーケットフラッシュ」において、それぞれに異なるフリーダイヤル番号を設定。回線数は、電話12回線、FAX8回線の合計20回線を利用している。

受付時間は、平日の午後6時から9時までと、土・日・祝日の午前9時から午後6時まで。派遣社員、総勢約15名でシフトを組み、常時約5名のテレコミュニケータが応対に当たっている。また、受付時間外は音声応答装置を利用して受付時間外であることを伝え、受付時間内、もしくは各営業店へ電話をかけ直すようアナウンスしている。

ここで注目したいのは、コールセンターでの受付時間が平日の夜間と土・日・祝日に限られていること。平日の昼間、つまり、営業店の営業時間内はお客様に各営業店へ足を運んでいただくか、もしくは電話で問い合わせていただき、営業時間外にのみ、コールセンターがサポートを行っているのである。

同社には、1925年に大阪野村銀行の証券部が分離独立し、野村證券として発足して以来、約70年の月日をかけて築いてきた店舗ネットワークがある。それをフル活用しながら、コールセンターでのサポートをジョイントして、顧客満足度の向上に努めているのだ。

「証券総合サービス」のサービス内容に関する問い合わせ、および資料請求受付用のフリーダイヤル番号の告知には、雑誌、店頭パンフレットを活用(資料1)。「マーケットフラッシュ」用のフリーダイヤル番号の告知媒体としては、口座開設後に送られる証券総合サービスガイドなどを活用している。

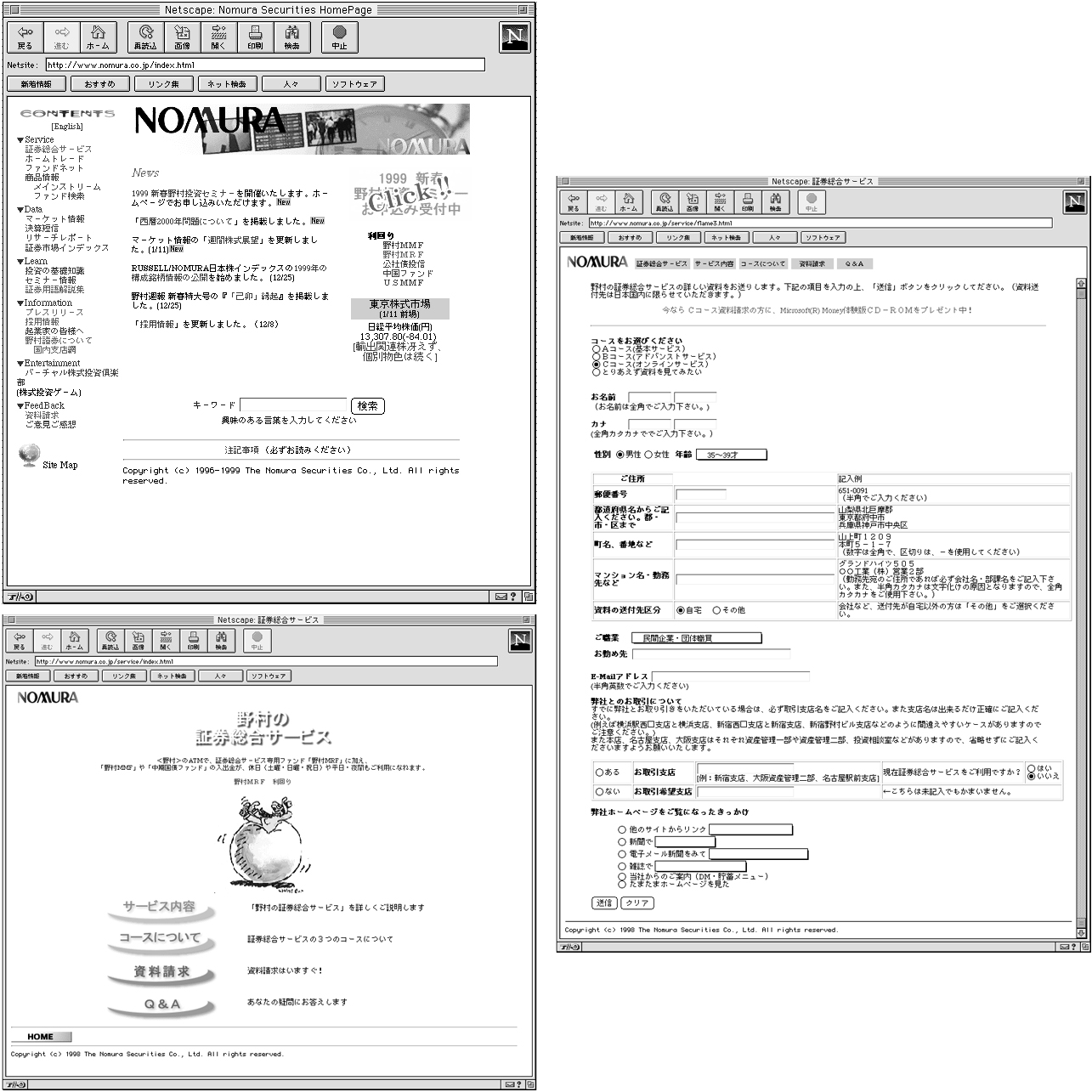

また、同社では、インターネットのホームページにも「証券総合サービス」のページを設けており、ここで、サービス内容の説明を行ったり、資料請求を受け付けている。オンラインでサービスを利用できるCコースを希望するお客様は、資料請求にもインターネットを利用する傾向にあるという(資料2)。

【資料1】フリーダイヤルの告知媒体

【資料2】野村證券ホームページ画面

http://www.nomura.co.jp/ にアクセスして資料請求画面へ進み、必要事項を入力するだけで簡単に資料請求ができる

ナンバー・ディスプレイによりスムーズで的確なオペレーションを実現

同社では、コールセンターにCTIを導入し(図表1)、発信者の電話番号を着信側に知らせるナンバー・ディスプレイと顧客データベースを連動させて、効率的なオペレーションを実現している。

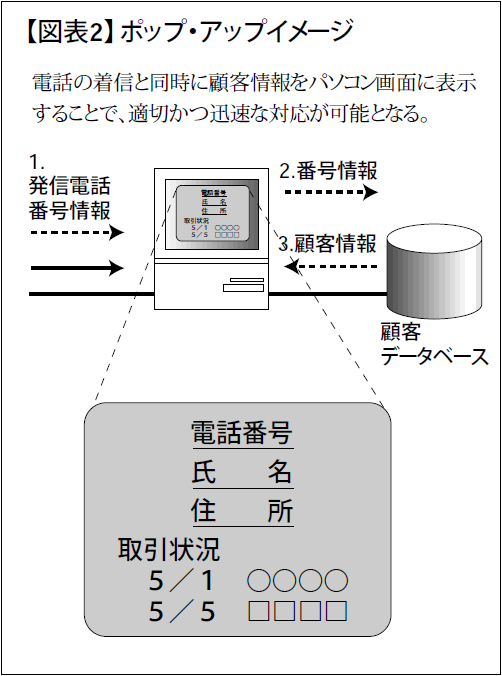

お客様からの電話が着信すると同時に、その発信電話番号情報をもとに顧客データベースを検索し、顧客情報をテレコミュニケータのパソコン画面に瞬時にポップ・アップさせているのだ(図表2)。

発信電話番号情報と顧客データベースとのヒット率は、約60%。お客様が電話番号を非通知にしていたり、必ずしも、登録電話番号の電話機から電話をかけているとは限らないため、100%のヒット率は望めないとはいうものの、このスクリーン・ポップ機能により、よりスムーズで的確なオペレーションが可能となり、カスタマー・サービスの向上が実現した。

また、コールセンターと各営業店では、資料請求や問い合わせをいただいたお客様の情報を共有化している。データベースには、住所、氏名、電話番号、取引状況、ニーズ、意見、担当営業店などが登録されており、各営業店の営業担当者は、この顧客情報をもとにコールバックをし、アドバイスやコンサルティングを行っているのだ。また、データベースは、すでに取り引きのあるお客様なのか見込客なのかと併せて、担当営業店が登録されており、営業店ではすでに自店で取り引きのあるお客様、もしくは自店で担当する見込客のデータのみが参照できる仕組みになっている。すでに取り引きのあるお客様のところへ他の営業店からダイレクトメールが送られるといった、お客様の信用を失うことにつながる要因をなくすために、このような措置が採られているのである。

規制との整合性を図りながらコールセンターのあり方を考える

金融業界では規制緩和が進んでいると言われるが、実は逆に規制が厳しくなった面もある。

従来は、営業店以外でコンサルティングや有価証券の販売を行う者にのみ、証券外務員資格の取得が義務づけられていたが、投資家保護の観点から、1998年12月より、コールセンターや営業店内で窓口業務を行う者にも、証券外務員資格の取得が求められている。しかし、現在のところ、必ずしも免許取得者が窓口業務を行わなくてはならないわけではない。一部の業務においては例外が認められているほか、資格取得や資格取得者の登録にも時間がかかるため、猶予期間が設けられているのだ。同社が、コールセンターにおいて「証券総合サービス」の受注業務を行っていないのはこのためだ。現在同社では、規制との整合性を図りながらコールセンターのあり方を模索しているという。

同社は基本的に、既存の店舗ネットワークをベースとした営業展開を図っていく意向。店舗を否定してコールセンターのみで事業を行うようなことはあり得ないとしている。その理由は、約130店を上回る全国の営業店の存在自体が広告となって大きな宣伝効果を生み出していることと、電話で相談が完結するケースが少ないこと。ファイナンシャル・アドバイザーの提案をお客様の意向と徹底的にすり合わせ、納得を得てから購入していただくべきであるというのが同社の信条。そのためにも、Face to Faceで話ができる営業店はなくてはならない存在であり、その重要性は今後もますます増していくものと考えている。

営業時間内に来店できないお客様のために、コールセンターを24時間稼働させるというのもひとつの考え方だが、同社では、単にフリーダイヤルを導入したり、24時間体制で受付業務を行うことが真のカスタマー・サービスであるとは考えていないという。今後は、どのようなサービスを提供すればお客様に喜ばれるか、また、それは同社にどのようなメリットをもたらすかを考え、常に“Win Win”の精神でサービスの改善に取り組んでいきたいとしている。