国内カード大手の(株)ジェーシービーがアウトバウンド・コールをスタートさせたのは1994年にさかのぼる。2002年7月より、従来の「プロモーション」から、「情報提供」のためのアウトバウンドに切り替え、現在、効果的なアプローチ法を模索中だ。

顧客との関係性を重視しプロモーションから情報提供へ転換

国内外に会員4,533万人、加盟店1,043万店を誇る(株)ジェーシービーでは、インバウンド、アウトバウンド双方の業務を行っている。インバウンド・コールセンターは東京と大阪の2カ所にあり、総席数は、商品・サービス別のデスクを含め、ピーク時で約1,000席。総受信件数は年間1,000万コールを超える。うち、音声自動応答装置(IVR)による対応が450万コールに達している。

一方、同社がアウトバウンド・コールをスタートさせたのは、1994年のことだ。新規会員へのサービス案内や、DMのフォローなどを実施し、コール数は年間24万コールに及んでいた。しかし、同社ではアウトバウンドの意義を再定義し、業務の見直しを進め、2002年7月から、アウトバウンド・コールを「プロモーション」のためのコールではなく、「顧客に有益な情報提供を行う」ためのコールと位置付けてセールス色を払拭。顧客が「いい情報を得た」と感じるようなコールを目指し、現在、試行錯誤を続けている段階だ。

業務内容を見直した理由について、マーケティング部 部長代理 チャネル統括グループマネージャー中西祐司氏は次のように説明している。

「これまで、DMのフォローなどを行っていたが、なかなか成果が見えてこないという実態があった。また、アウトバウンド・コールはお客様の私生活にいきなり飛び込んでいくので、お客様が驚かれてしまう場合もある。それならいっそ、“売る”ことをやめて、電話に出てくださったお客様が喜ぶような情報を提供しようとの結論に至った」。

ただし、アウトバウンド・コールはマーケティング・チャネルのひとつだとの認識は変わっていない。顧客とのインタラクティブなやりとりを理想に掲げ、そのチャネル特性を最大限、活かしていく意向という。

個々の顧客にフィットする情報を提供

それでは、具体的にどのような顧客に、どのような情報を提供しているのだろうか。ちなみに、アウトバウンド・コールセンターの席数はもともと20席、オペレータはアルバイトが基本だった。現在は、体制を見直すため席数に変化を持たせるなどして最適な運営法を模索している。コール数は、業務の見直し以前の半分、月間1万コールである。

主なターゲットはカードの利用頻度が高い顧客。これは、豊富な利用履歴をデータマイニングにより分析することで、的確な情報を特定しやすいためだ。同社では、1999年にデータマイニング・ツールを導入済み。約2年分の顧客情報を基に、カードの利用履歴から顧客の趣味嗜好を分析し、顧客にフィットした情報をアウトバウンドによって届けようとしている。

アウトバウンドで提供する情報には、以下のようなコンテンツがある。

①優待情報:カードの利用明細書と同封する「JCBニュース」に先駆けて、加盟店の会員に対する割引サービスをお知らせする。

②ポイント数のお知らせ:同社はクレジット業界で初めてポイントプログラムを導入したことで知られ、これが新規顧客獲得の大きなセールスポイントとなっているが、中にはポイント制を知らない会員もいる。そこで、ある程度ポイントが蓄積されている顧客に「これだけポイント数がたまっており、このようにご利用いただけます」という案内を行う。

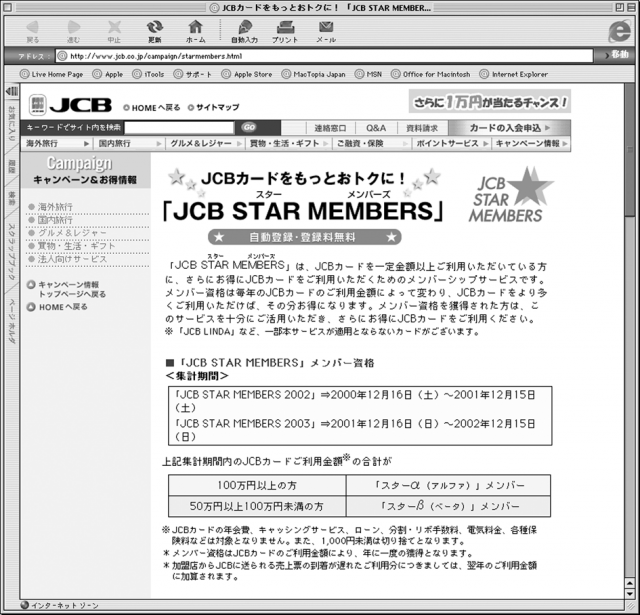

③「JCB STAR MEMBERS(スターメンバーズ)」会員に対する認知:2001年12月より、一定額以上を利用した顧客を対象に、ポイント割増などの特典を設けた。告知は行っているが、同会員であることを顧客自身が認知していないケースもあるので、「お客様はこのような会員なので、このような特典があります」という

案内を行う。

以上、3つの情報を平日の夕方や土・日曜日に、お知らせしているのだ。コールは自宅にかけることが基本で、相手がどのような状況にあるかが分かりにくい携帯電話へは一切、発信しない。

「JCB STAR MEMBERS(スターメンバーズ)」の案内はホームページ上でも行っている http://www.jcb.co.jp/campaign/starmembers.html

アウトバウンドの留意点 はじめに 「何のための電話か」を明確に

中西氏によると、アウトバウンド・コールを効果的に行うための留意点は、大きく分けて3つある。

ひとつ目は、まず最初に何のためにその電話をかけているのか、目的をはっきりと提示することだ。同社が行っているサービスは多様だ。その中で、何の目的でコールしているかを、最初の段階でしっかり相手に伝え、その上で、共有する時間があるかどうかを確かめる。「この点さえクリアできれば、この後はスクリプトに沿った会話がしやすいので、電話をかけた初期段階が一番重要」(中西氏)。

次に、コールの目的は顧客に情報を提供し、喜んでいただくためだということを、オペレータに周知徹底する点が重要だという。ここがあやふやなままだと、「話を進めなければいけない」「スクリプトを全部読まなければならない」との脅迫観念が働き、ともすれば一方的なトークとなり、顧客に不信感を与える結果につながりかねない。

このため、同社ではコールの完了率に関する目標値などは設定しているものの、ノルマを課すことはしない。オペレータには常に「顧客に喜んでいただく」という原点を見つめるよう指導。例えば電話の向こうで子どもの泣き声がしたら、電話を切り、時間をおいてかけ直すといった対応を求めている。また、スクリプトを作成する際も、途中で電話を終えることも想定した、さまざまなバリエーションを用意している。

最後に、コンテンツである。やはり、何がその顧客にとって有益な情報なのかの見極めが重要になる。個々の顧客にふさわしい情報を提供できなければ、「この電話をもらって良かった」とは決して思ってもらえないからだ。同社では電話の最後に今後も電話をかけてもいいかどうかのパーミッションを取るようにしている。今後も電話をしてもよいとする顧客は「想像していたよりも多かった」(中西氏)が、「コンテンツによって、好評なものとそうでないものにはばらつきがあるのも事実」(同)であるため、この点で、どのような情報を提供していくかが大きな課題である。

インタラクティブ性と即時性。この電話の特性を活かして、いかに顧客に有用な情報を提供し、さらにそれをどのように同社の利益につなげていくのか。取り組みはまだ始まったばかり。同社では今後、半年~1年程度の時間をかけて顧客データを分析し、アウトバウンド・コールの効果をより一層高めていきたいとしている。