社外のコミュニティサイト「Food’s‐Foo」に協賛

水産加工品をはじめ、「マルちゃん」ブランドで知られる東洋水産(株)では、2000年から自社ホームページ「マルちゃん学園」を開設。「ハラヘリチェック」という“ハングリーレベル”を調べるゲームページや、さまざまなテーマを設けて投稿を募る「マルちゃんクラブ」など、あらゆるエンターテインメントを提供するコミュニティサイトである。

開設の狙いは、顧客との絆作り。近年は市場成長率の低迷などにより、新規客の開拓よりも既存顧客をどう囲い込むかが企業の一大テーマとなっている。そこでOne to Oneが可能なネットを活用。日頃から食や即席麺等に関心の高い顧客層と、密なコミュニケーションを図る場を築いたのだ。

同社は同じ狙いで、自社外のコミュニティサイトも協賛している。MBK流通パートナーズ(株)が主催する“食の総合サイト”「Food’s‐Foo」である。これは「食」に興味や関心のある生活者同士、また食品メーカーとのコミュニケーションを実現するサイト。季節の旬の食材やレシピを紹介する「食の歳時記」など、多くのコンテンツを用意しているほか、「食」関連のテーマによるアンケート、プレゼント・キャンペーンを実施。アンケートのテーマに連動した掲示板によるC to Cの意見交換も可能と、その充実した内容から、1日当たり数千ものアクセスを誇る人気サイトとなっている。このサイトのスポンサーである同社にとっては、生活者に情報交換の場を提供することで、ファン作りを実現できるほか、既存商品のアンケート調査を依頼しても、第三者的なサイトのため、顧客の本音を聞きやすいというメリットがあるのだ。

そうした中、98年7月、「Food’s‐Foo」の「ラーメン天国」というコンテンツにおいて、カップ麺のアイデアを生活者から募る「第1回カップ麺コンテスト」が実施された。同社はMBK流通パートナーズの依頼によりアイデア審査を担当したが、集まったアイデアにはオリジナリティあふれる内容の濃いものが多かった。そこでMBKは本格的に商品化を検討した末、同社に依頼。同社では社内的な審議の末、生活者発想という初の試み、「インドメン」の開発・販売を実現したのである。

東洋水産の自社ホームページ「マルちゃん学園」http://www.maruchan.co.jp/

「食」をテーマにしたB to C、C to Cの意見交換の場「Food’s – Foo」。http://www.foods.co.jp/

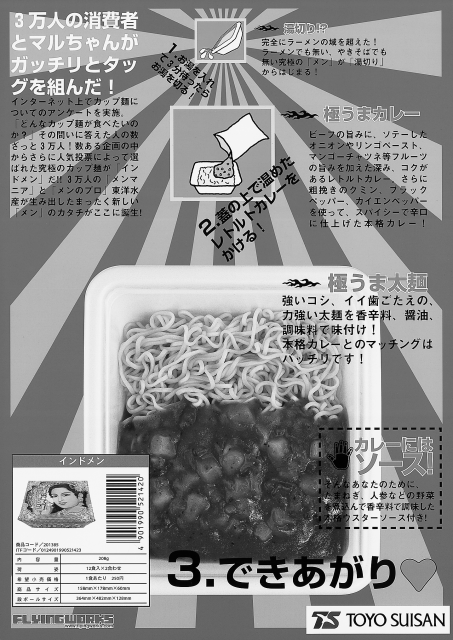

3万人の声が凝縮された「インドメン」

コンテストには予想を上回る反響があった。アイデア募集期間は1カ月だったが、最初の1週間で応募数は300を超え、最終的に1,051件ものアイデアが集まった。応募者の年齢層も10歳以下の小学生から60歳以上の高齢者までと幅広く、カップ麺に対する生活者の関心の高さがうかがえる結果となった。

そんな中、第1次審査では、「すでに発売された商品」、「カップ麺の製造コスト内で実現できる技術では商品化不可能なアイデア」以外のものを残し、約600件に絞った。第二次審査は、当時、テレビ番組「たけしの誰でもピカソ」で審査員を務めていたハイパー・メディア・クリエーター、高城剛氏をはじめとするクリエーターらを審査員に交え、点数形式で20件を選考。第三次審査では、発案者の了解を得られた19件を「Food’s‐Foo」上で紹介。生活者の人気投票により3件にまで絞った。その際、投票期間は約1カ月半だったが、実に1万6,000人が投票。投票とともに「楽しい企画ですね」「こんな商品なら絶対買う」などの感想も数多く寄せられた。

そして99年3月、同社はグランプリ作品を商品化することを正式に決定。最終審査では前述の高城氏ら10名のクリエーターと90名の一般審査員、のべ100人に試食してもらい、投票形式で審査。「とろっとおいしいカレーラーメン」がグランプリに選ばれた。同社では原案と、審査過程でサイトに寄せられた多くの生活者らの意見に基づいて商品を開発。2000年3月、商品「インドメン」の発売に至った。商品アイデアの投稿をはじめ、このコンテストに参加した生活者は実に約3万人。まさに生活者の発想を、生活者とともに商品に具現化したわけだ。

「インドメン」のパンフレット。

「生活者発想」という同社初の試みを大きくアピールしている。

商品開発を「体験」してもらうことは絆作りにつながる

「インドメン」はコンビニエンスストア等で販売。インターネットとフリーペーパーという、デジタルとアナログを組み合わせた告知で、120万食を完売した。しかし、一から生活者の発想に基づいて商品を開発するのは同社にとって初の試み。当初は大量生産・大量販売を行う大規模メーカーならではの不安もあった。

たとえば、商品開発において生活者の意見を取り入れるのは、一般に生産ライン、コスト等さまざまな要因を考慮してほぼ開発を終えた後。試作品が完成した時点で呼び込み調査等をし、最終調整として反映させる形が主流だった。この点で「インドメン」は従来の手法とはまったく異なるため、商品化を懸念する声もあった。またカップ麺はライフサイクルが短い上、模倣されやすい商品。ネット上で企画をオープンにして果たして大丈夫なのか、という点も危惧された。

しかし近年はネットの普及により、一般生活者が貴重な情報を発信する時代。口コミの伝播範囲もスピードも飛躍的に高まった。さらに自社ホームページなどで企業と生活者がOne to Oneで対話することも可能となっている。これらのことから、「そうした時代に、メーカーが一方的に商品開発をすることで生活者が納得してくれるのか、真に顧客の声を聞き取るとはどういうことなのか」に論点は集中。同時に、「機能や便益を追求しがちな商品開発において、生活者はメーカー側が気づきにくいニーズを提案してくれる」、また「生活者に商品開発を“体験”してもらうことは、何よりも“絆作り”につながる」というメリットに注目。従来の一方的な“説得型”ではなく、“双方向型”のマーケティングが重要と判断した。つまり、商品化決定に至るまでには、従来のマーケティングを全面的に見直した経緯があるのだ。

もっとも大切なのは、生活者と対話する場の創出

同社はラジオ番組でも同様の試みを実施した。リスナーの属性がカップ麺のターゲット層と重なる、ニッポン放送「オールナイトニッポン」において、意見を募集する形で商品開発を行ったのである。放送中にFAXとEメールで意見を募ったところ、深夜にもかかわらず30分で約1,000件もの応募が殺到。パーソナリティがある程度意見をまとめ、同社とすり合わせた結果、2000年10月、ホットヌードル「う!なぎさのチャウダー」「う!下町風ビーフシチュー」が完成した。広報宣伝課長 角忠氏はこうした取り組みについて次のように語る。

「ネットにせよ、ラジオにせよ、重要なのは企業が顧客と直接的にコミュニケートできる場を作ることでしょう。一方通行ではない“双方向”のお付き合いが、『絆作り』の上でもっとも大切です。顧客の声に商品開発という形で応えるこれらの取り組みも、絆作りの延長線上にあるものと考えています。特にネットをコミュニケーションに活用しはじめて以来、顧客ひとりひとりの顔が見えるようになってきました。ネットを既存のメディアと組み合わせて有効に使い、継続的にOne to Oneの関係を築いていきたいと思います」

現在は携帯電話を使った双方向コミュニケーションも検討中。今後も「Food’s‐Foo」、自社ホームページをはじめ、サイバー、リアルを織り交ぜた立体的な展開で対話の場を創出。商品開発に限らず、生活者の声にあらゆる形で応えていきたいとしている。