高まる無形資産の重要性

(株)資生堂は、1999年にブランドエクイティー管理室を発足、以来、2回のブランド価値測定調査「ブランドパワー測定」(図表1)を独自に行ってきた。同管理室の開設以来、室長を務める酒井剛氏によると、99年4月に行われたブランド戦略の見直しが、プロダクトブランド(PB)価値測定の必要性を高めたという。この戦略転換により、同社は化粧品をカウンセリング販売するプレステージ製品と、セルフセレクションタイプのミドル・マス製品のマーケティングを明確に区分することを決めた。さらに、前者については従来どおり「SHISEIDO」ブランドを利用し、後者については「By資生堂」方式を取り入れることになった。つまり、「ミドルおよびマス製品については、極力PBの個性を前面に立て、それを保証する意味で、製品の裏面にのみ製造・発売元として社名を表記するBy資生堂に戦略転換した」(酒井氏)のだ。

資生堂は、多様化・高齢化したお客さまのニーズに応えていくために、ブランドを幅広く配置してきたが、お客さまにとってそれぞれの差別化が難しくなってきた状況を改めるべく、現在、ブランドの再編を検討している。2004年度までに35ブランド程度に収れんさせ、重点ブランドの「パワーブランド化」を進めるという。ミドル・マス製品についてはすでに、主力10ブランドによる売上構成比が70%を超えたという。

こうした流れの中、PB価値を高めながらコーポレートブランド(CB)を磨いていくため、個別製品の価値を測る必要性に迫られ、独自のブランド価値測定を試みるに至った。その狙いは、「各PBについて、顧客視点と事業視点の2つの面からブランドパワーを継続的に分析し、その結果をマーケティング戦略に反映させる」ことである。

2つの軸を利用し立体的に測定

99年にブランドエクイティー管理室を立ち上げた当時の様子を、酒井氏は次のように振り返る。

「さまざまなブランド調査会社や広告代理店から、測定法についての提案を受けた。これらの提案の多くは測定法がパッケージ化されていて、自動車も、電気製品も、化粧品も測定できるというものだった。しかし、化粧品やアパレルのような感性的・文化的消費財のカテゴリーに入るファッション製品は、好き嫌い、肌合いが合う、合わないといった五感に訴えていく要素が大きい。その辺りの顧客意識を組み込んでブランドを評価するためには、やはり独自の方法を構築する必要があると考えた」

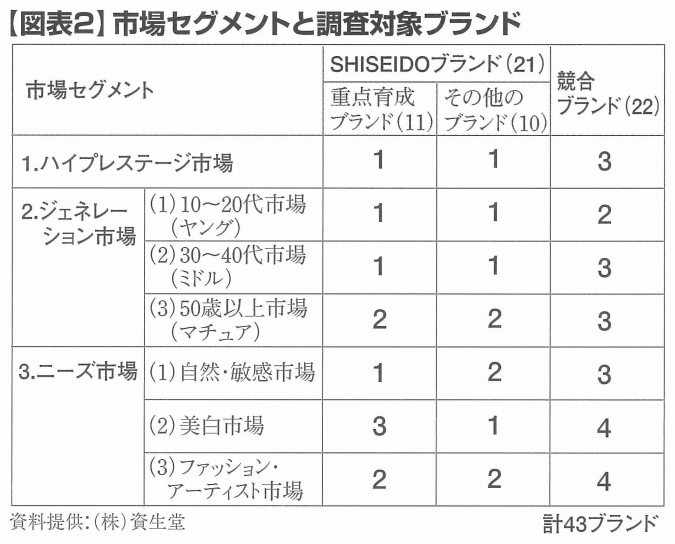

同管理室が取った手法は、事業魅力度を横軸に、顧客支持率を縦軸に取ったマトリックスを作成するものだ。ここで使われる基準軸は、資生堂製品ならびに国内外から抽出し、競合他社製品も含めて算出した平均値で決める。2001年調査では、資生堂製品21、競合ブランド22を調査対象とし、平均値を求めた(図表2)。

事業魅力度は、市場規模、売上規模とそこから生み出される利益、対象ブランドの成長性から測定する。この場合の市場規模は化粧品市場という大雑把なくくりではなく、ハイプレステージ市場、ジェネレーション市場(10〜20代市場、30〜40代市場、50歳以上市場)、ニーズ市場(自然・敏感市場、美白市場、ファッション・アーティスト市場)の7分野に細分化した市場から測定する。経済産業省や業界内、また、独自の情報を用いた一部推測を含む数字になる。

一方、顧客支持率は、16歳から69歳までの2,000人を対象に行うアンケート調査から割り出す。「縦軸作りは非常に難しく、苦労した。顧客の評価をどういった視点から切るかが問題で、基本的にはブランド価値評価の権威、デイビッド・アーカー氏が提唱する評価法、①認知度、②知覚品質、③ブランド連想、④ブランドロイヤルティをベースにした。」(酒井氏)

資生堂では、アンケート調査からPBごとに①に当たる顧客形成力、②、③に当たるイメージ形成力、④に当たるロイヤルティ獲得力を測定している。

こうして作成されたマトリックスから、各製品を「スターブランド」「ステディブランド」「やんちゃブランド」「問題児ブランド」に分けるのだが、単に個別PBがマトリックス上のどこに位置するかを見極めるだけでは不十分で、表の中をどう動いていくのかを時系列的に追うことが重要だという。

図表を見れば一目瞭然だが、ブランドパワーが右上方向に移っていくのが最も理想的な形と言える。

この製品が顧客支持率No.1?

調査は年に1回実施し、これまでに2000年、2001年の2回行われた。すでに時系列的に評価できるわけだが、そこにはどのような発見があったのか。酒井氏によると、意外な発見が散見された。

例えば、顧客支持率(縦軸)が最も高かったのは、発売開始から間もないブランド「FSP」で、すでに熱烈なファン層が形成されていることが分かった。同製品は若年層をターゲットとしたセルフセレクション・ブランドだ。マーケットに投入してから日が浅いため、まだ初期投資がかかる段階で、売り上げのボリュームも大きくない。当然、事業魅力度(横軸)における評価は低くなる。ブランド価値もそんなに高くないとの見方が大方だったが、「顧客支持率が抜群のやんちゃブランドの見本」(酒井氏)のような位置付けになった。

また、各PBには当然ながら設計のポリシーやアイデンティティがあるが、そうしたコンセプトがすべて顧客側にストレートに受け取られているわけではない。例えば、口紅を含む総合ブランド「リバイタル」は、主に40代以降の大人の肌の悩みに対応した商品として設計されている。ところが、肝心の同年齢層に最も支持されている口紅は20代をメイン・ターゲットにした「ピエヌ」だったという。企業側の狙いと、顧客側の好み、支持は必ずしも一致しないことがよく分かるおもしろい事例と言えるだろう。

集計されたデータは、ブランドエクイティー管理室と調査会社が共同で分析を行う。2001年の調査では、2〜3月にアンケート調査を実施し、報告書の形で発表されたのは7月9日だった。まとまった分析結果はマーケティング本部に報告、調査結果の概要を説明する。報告を受ける各PB担当者にとって耳の痛い分析結果も、当然ながらあるという。

ブランド価値評価を受けて、製品のアピール法や販売チャネル戦略の見直しなど、総合的な立場に立った具体的な戦略立案は、実際に各ブランドを担当している商品開発担当者や施策担当者が行っていく。

「ブランドパワー測定」はスタートして間もないだけに、課題も残る。例えばアンケート調査の場合、有効回答率1%未満は誤差範囲として評価しないことにしている。しかし、数字にならないデータの中には、これから伸ばしていきたい、磨いていきたいブランドに対する貴重な評価が含まれていたりする。この辺りをどう汲み取っていくかは難しいところだ。

また、過去2回の調査は国内のみで行われてきたが、2002年調査においては海外でも調査を実施するという。ただ、海外の場合は、PBではなく、CBに対する評価を測る方針という。

酒井氏は「ブランド価値は、顧客が企業や製品といった実態を通して見る、いわば虚像のようなところがある。非常にもろく、壊れやすい」と語り、その価値向上には固有の技術力を前面に押し出すだけではなく、“お客さまとともにつくる”共創の姿勢が大切だと強調している。